11:05 淡嶋神社の脇の細い路地を山に向かって上っていくと、古ぼけた建物が現れる。

これは由良要塞の加太砲台の厠(左)と弾廠(右)だ。

弾廠の中の様子。

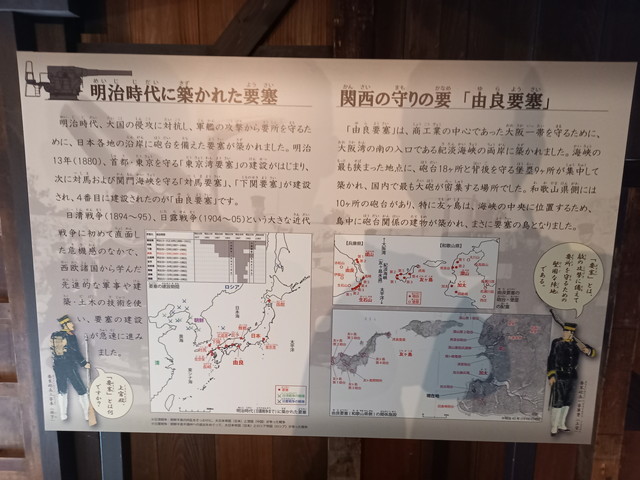

由良要塞についての説明パネルがあった。 「下関要塞」なんてのもあったんだね。

そういえば実家のすぐ近くにあった金比羅山のことを祖父は砲台山と呼んでいた。

自分が小学校低学年までは分厚いコンクリートがかまぼこ状に屋根を作った大きな防空壕があったのだが、あれは防空壕ではなく堡塁だったんだろう。 親や先生から「入ってはいけません」と言われていたけど、特に柵とかなかったんで子どもたちだけで入って遊んだりしていたね。

いま居るところが加太地区。 南北に砲台がたくさん並んでいる。

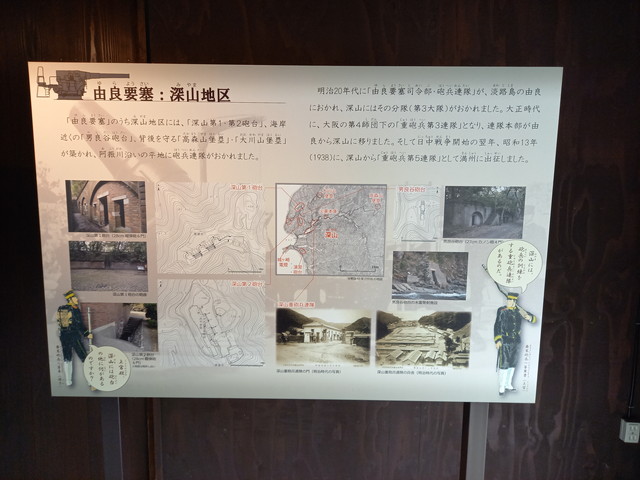

少し離れたところにある深山地区にも多くの遺構が残っているようだ。

さっき見た友ヶ島にも砲台があったらしい。

11:08 砲台跡は和歌山市立青少年国際交流センターの敷地内にある。

これが砲台跡の一部。

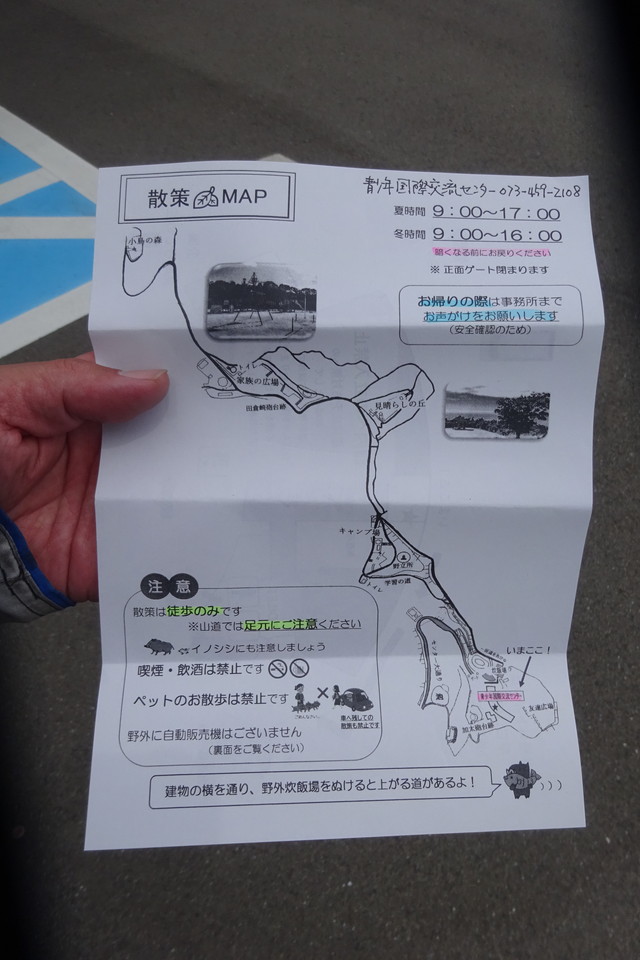

いま居るところは左側の丸の中。 キャンプ場なんてあるんだね。

無断立ち入り禁止とのことなので、こちらの事務所で受付をしていく。

受付で渡された散策マップ。 「お帰りの際は事務所にお声がけください」だって。 遭難する人でもいるのかね?

田倉崎砲台跡はキャンプ場の先にあるらしい。

11:12 かまどがある炊事場らしきところを突っ切る。

予想通りの坂道。 それも結構な勾配。 ええ、行きますとも。

11:14 コンクリ舗装は最初の200mまで。 そこから砂利道に変わる。

ここがキャンプ場の入り口らしいが、もう息が切れている。 運動不足なのは認めるが、それを差し引いてもなかなかの運動強度だ。

車両乗入れ禁止なので、徒歩でここまでキャンプ道具を運ぶ必要があるのだが、これは登山かな?

先が見えない砂利の坂道。 引き返そうかな?と過るが、事務所に顔を出さなければならないので、ヘタレなのがバレてしまう。

11:17 さらに上るとキャンプ場からの合流地点。 道はさらに細くなる。

上ったところで右からも合流する道が。

田倉崎砲台跡はまだまだ先らしい。 マムシは勘弁だな。

11:18 ここからはもう砂利すらなくなって単なる山道。

こんな山の中に消火栓? そんなに古いものではないようだ。

11:20 「見晴らしの丘」「弾薬庫」と書いてある。 寄ってみよう。

この辺りはいい雰囲気。 ここは弾薬庫ではなく右翼側観測所らしいが、自分は疎いのでさっぱり。

中は覗かない。

11:21 弾薬庫の上が「見晴らしの丘」。 東屋があったが誰が使うんだろ... 遊具なのかオブジェなのか不明の物体も。

友ヶ島が見える。 確かに大阪湾の入り口を通過する艦船を観測所するにはピッタリの場所だ。

ここから元の道に戻ると、やはり1人で上ってきた中年男性と入れ替わりに。

11:24 吊橋があるね。

その角を曲がると... ここが田倉崎砲台跡のようだ。

砲座があったところは木が植えられている。

砲座の両脇にあるのは倉庫。

真ん中の砲座は埋められて広場になっている。

場違い感が否めないアスレチック施設。 ここがスタート地点。

「エノキ」と書いてあるこの木は植樹されたものかな? にしては中途半端な。

最後の2門は池になっている。

11:28 背面の土手に上がってみる。

実際のところ太平洋戦争中に、米国の艦船が友ヶ島水道に攻め込んでくることはなかった。

大阪への空襲でB29が飛んできても、由良要塞の28cm榴弾砲や27cmカノン砲などでは何もできなかっただろう。

現に爆撃で破壊されていないことが相手にとって「全く脅威ではなかった」ことを示している。

まあ明治時代に設置された砲台だから、航空兵力に対抗できなくても仕方がないね。 さて、戻りますか。

帰りに見晴らしの丘で会った男性とすれ違う。 「まだ遠いですか?」と訊かれたので、「そこの角を曲がったらもう砲台ですよ」と答えた。

事務所に顔を出して「戻りました~」と言ったら「お名前を教えてください」と言われた。 そんなに厳重にチェックしてるの?

11:43 バイクのところに戻って、7-11で買っておいた初級ポーションを飲む。

疲れた~。 このあともまだまだ走らなければならないのだけど、大丈夫かな?

ふたたびのいなべ編へ続く