10:41 県道45号線の児島湾大橋を渡る。

10:45 河口水門から百間川西岸の百間川ふれあいロードを遡上する。 宇野から上陸したときの定番ルートだ。

10:49 R2に乗り換えて東へ。 流れが速い。

11:05 吉井川を渡る手前で左へ逸れて県道252号線へ。

11:15 美作岡山道路 瀬戸ICに入る。

11:30 15km先の吉井ICで降りて R484へ。 次回走るときは全線開通していることを期待。

11:38 R374から県道351号線へ左折。 道なりに県道26号線へ入り、吉井川沿いを北上していく。

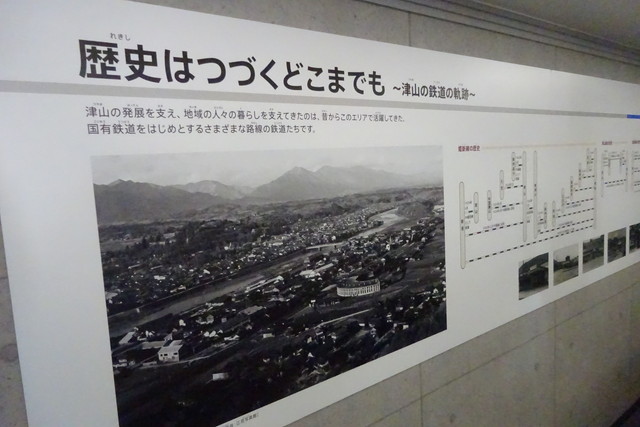

12:05 JR姫新線 津山駅の南にある「津山まなびの鉄道館」に到着。

ツーリングのプランには入っていなかったのだが、昨日風呂から出て TVを見ていたら、ここから生中継をしていたのだ。

ちょうど通り道なので立ち寄ってみた次第。

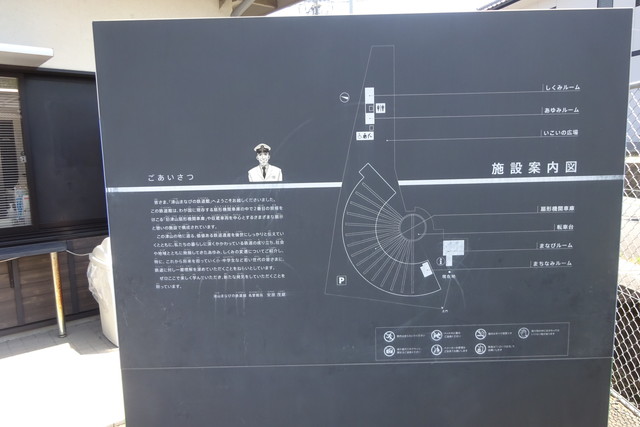

西日本旅客鉄道(JR西日本)および公益社団法人津山市観光協会が旧津山扇形機関車庫をリニューアルして、2016年(平成28年)4月2日に岡山県津山市の津山駅構内に開館した[1][2][3]。

扇形機関車庫を実際に見るのは初めてなので楽しみだ。

入場料は 310円。 懐かしの硬券である。

ここには転車台があるのだが、12時からの実演はタッチの差で終わってしまったようだ。

おおー、壮観だね。 置いてあるのは蒸気機関車の動輪かな?

扇形庫は 17線あり、現存する施設としては日本で2番目の規模らしい。

山陽本線から離れた場所だが、津山が交通の要衝だった証拠だろう。

そもそも山陽本線沿いだったら、とっくの昔に扇形庫は潰されていただろう。

ちなみに友人Hに津山に来ていることを伝えると「あの津山三十人殺しの?」と返事がきた。

鉄道には詳しくないのだが、この DF50は以前は大阪の交通科学博物館に展示されていたらしい。

転車台に載っている DD13も交通科学博物館からやって来ている。

センターポジションはスターである D51形蒸気機関車の席。

記念写真撮影が引きも切らない。

機関庫内部の天井は煤で真っ黒。

この DD51が凄い。 なんとあの「余部鉄橋列車転落事故」で回送列車を牽引していた機関車なのだ。

機関車は重たいので転落を免れたということだが、悲しい歴史を背負った機関車がこうして子どもたちに囲まれて余生を過ごしているのはよかったと思う。

かつて友人Hと行った「佐久間レールパーク」を思い出すなぁ。

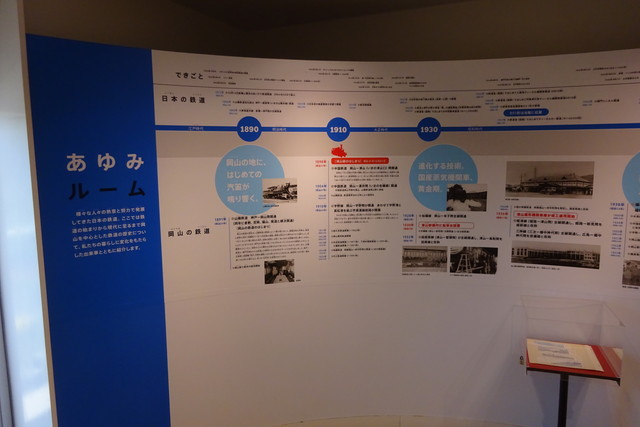

こういう展示物を見るのも好きだ。

未来の鉄道マニアが食いついている。

鉄道のしくみも学べる。

津山駅も今年の 2月に「みどりの窓口」が廃止されてしまったらしい。

有人窓口はコストが掛かるので仕方ないとはいえ風情がなくなるね。

昔は改札の駅員は常にカチカチと鋏を鳴らしていたものだった。

ディーゼル機関車のしくみ。

枕木がコンクリート製になったりしているが、線路の構造って基本的には変わってないんだよね。

衝突を防ぐためのタブレット

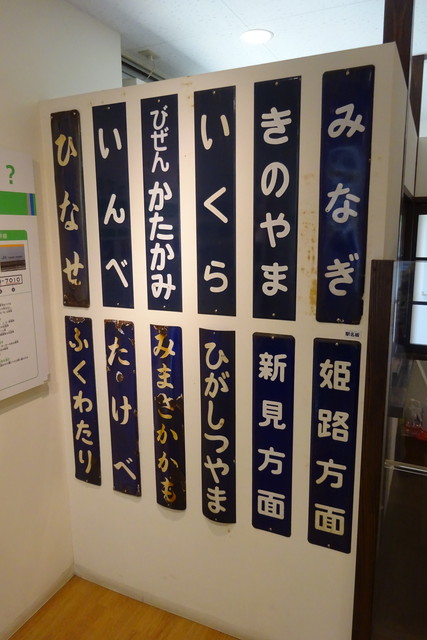

こういう鉄道博物館で飾られている駅名標は廃止になった駅のものが多いが、これらの駅はいまも現役だ。

車両番号の読み方。

急行「砂丘」のお別れヘッドマークがいい味出してる。

機関庫の裏側に回ると、ラッセルヘッドが顔を出していた。 大糸線で使われていたものらしい。

長すぎて収まらなかったのね。

鉄道博物館といえばジオラマ。 津山の町が再現されている。

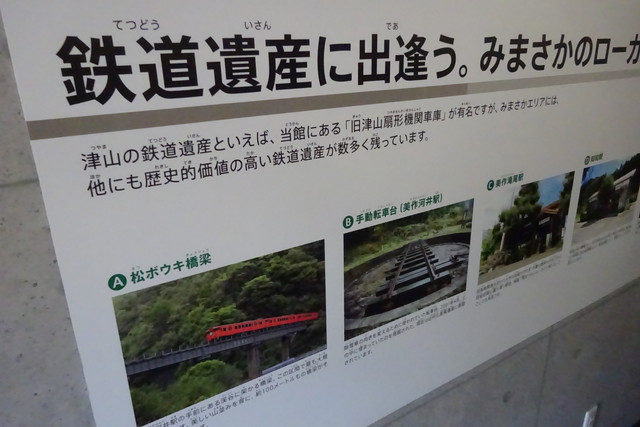

ここ以外にも歴史的な鉄道遺産があるらしい。

永遠に続くものなどないのは分かっているが、それでもいつまでもここが人々に愛されて残ることを願う。

後編へ続く