人口は「生産年齢人口」と「従属人口」に分かれます。生産年齢人口は、15歳から64歳であり、この年齢層の人々が働いて経済社会を支えると考えます。「従属人口」は、15歳以下の「年少人口」と65歳以上の「老年人口」の合計です。いわば生産年齢人口の人々に「支えられている」人口に当たります。この従属人口を生産年齢人口で割ったものが「従属人口指数」です。

さて、「人口ボーナス」というのは、人口の動きが経済にプラスに作用する状態を示す言葉であり、従属人口指数が低下している局面がこれに当たります。従属人口指数が低下すると、人口全体の中で働く人の割合が高くなり、経済には追い風の状態になります。(中略)

逆に、従属人口指数が上昇するのが「人口オーナス」です。オーナス(onus)というのは「重荷」という意味です。従属人口指数が上昇すると、人口の中で働く人の割合が小さくなり、経済には逆風になります。(中略)

この人口ボーナスと人口オーナスは「人口ボーナス状態がやがて人口オーナス状態になる」という具合に連続して現れることになります。戦後の日本がまさにそうでした。

そういう変遷というのは、一過性のものなんですかね? それとも循環的なものなんでしょうか?

もしも一過性のものだとしたら、日本という国はひたすら斜陽ということになるのでしょうか?

この式から分かるように、一人当たりGDPは、労働参加率(人口に占める働く人の割合)と付加価値労働生産性の積となります。前述の人口オーナスの下では労働参加率が低下します。すると、働く人の生産性が同じであっても一人当たり所得は低下してしまうのです。これを防ぐには、労働参加率を高めるか、労働生産性を高めるしかありません。

つまり、人口総数が減ることが経済的に問題となるのではなく、人口オーナス下で人口構成が変化することが経済的困難をもたらすのです。また、人口が減るから生産性を上げる必要が生じるのではなく、人口オーナス下で人口構成が変化するから生産性を引き上げることが必要となるのです。本質的な問題は人口総数ではなく人口構成だということが分かるでしょう。

これはまあ理解できます。

でも次のところはよく分からないです。

人口オーナスは、長期的な経済成長にマイナスに作用すると考えられます。長期的に見た経済の成長は供給サイドによって規定されると考えられます。その供給面からの成長力は、労働力、資本、全要素生産性(労働力と資本以外の全ての原因、主に技術)の三つによって決まります。人口オーナスは主にこのうちの労働力と資本の面から成長にマイナスの影響を与えます。

最も分かりやすいのは労働力でしょう。人口オーナス下で人口に占める労働力人口の割合が低下すれば、日本経済は労働力不足状態となります。

資本形成も制約されそうです。人々の貯蓄と消費のパターンが、「働いているときにお金を貯めて、引退後にそれを使う」という「ライフサイクル仮説」に従うとすると、高齢化の進行によって「お金を貯める人」よりも「貯めたお金を使う人」が相対的に増えることになります。すると国全体の貯蓄は減少しますから、資本不足になるのです。資本が不足すると、投資の原資が不足するので国内投資が行われなくなって成長率が下がることになります。

「長期的に見た経済の成長は供給サイドによって規定される」とありますが、「失われた20年」は生産能力過剰を解消するための20年でした。 そして今の日本は供給力不足で不況になっている訳ではありませんし、「労働力不足状態」でもありません。

「お金を貯める人」が減って、団塊の世代など「貯めたお金を使う人」が増えるなら、もっと内需が盛り上がってもよいハズですが、そうはなっていません。

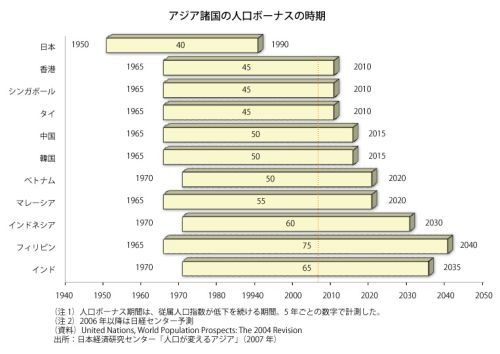

しかし、日本がそうであったようにアジアの人口ボーナスもやがては終わります。図2から分かりますように、シンガポール、タイ、香港は2010年頃から(つまり現在です)、中国、韓国は2015年頃からという具合に、アジアの国々も順番に人口オーナスの局面へと移行していくのです。 ということは、これからアジアの国々も、日本が直面しつつある人口オーナス問題(労働力不足、貯蓄率の低下、社会保障制度の行き詰まり)を経験することになるということです。それによって「世界の中でアジアが高成長」というアジアの時代もまた終わる可能性さえあります。 このように考えてくると、日本の役割は重要です。日本は前述のように、人口オーナスに伴って生じてくる諸問題に対応していく必要があるのですが、これに成功すれば、それがこれからのアジア諸国に新たな成長モデルを提示していくことになるでしょう。

日本が「日本病」を克服できるかどうかに、世界経済の未来が掛かっているといっても過言ではないのかもしれません。