GoogleMapsのナビに「函館朝市バス駐車場」をセットして走り出したら、なぜか函館湾岸大橋(ともえ大橋)に誘導されて、しかも途中でナビが終わってしまった。 最近のGoogleMapsはナビの品質が悪いね。 右折するところを「左折です」とか平気で言い間違えるし。

12:05 橋を渡って側道を引き返してきた。 雨は強くなっている。 バイクは橋の下に置いていこう。

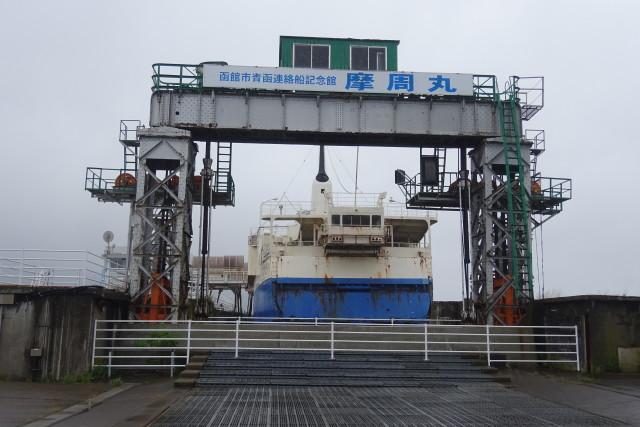

合羽を脱いで、折りたたみ傘をさして摩周丸へ。

青函連絡船に興味を持ったのは、2012年に羊蹄丸が解体前に一般公開されるという記事がきっかけだった。 つまり2011年の北海道ツーリングのときは気にも留めていなかった。

2011年に来ていたなら、まだ青函連絡船乗り場だったシーポートプラザの建物が残っていたハズだ。

南九州・四国ツーリングで羊蹄丸を見学し、東北リベンジツーリングで八甲田丸を見学したので、残るは摩周丸のみになっていた。

いまの大型カーフェリーを見慣れているからか、青函連絡船はスリムに見えるね。

摩周丸が停泊しているのは、旧函館桟橋。 現在グレーチングが敷いてあるところ可動橋のレールがあった。

このアングルが好き。 横断幕は団体さんの記念撮影用かな?

周囲には大雪丸や津軽丸の大錨が展示してある。

可動橋からの延長線上にはJR函館駅が見える。

それでは船内に入ってみよう。 入館料は500円。

昔のポスターなどを見ながら進んでいくと、青函連絡船の歴史についてのパネルがある。

Wikipediaの「摩周丸」の項を見ても、終航後もなかなか大変そうだ。 機械遺産に指定したのなら、自治体まかせにしないである程度は国が面倒をみてあげるべきだと思う。

これだけ大きな船がたくさん津軽海峡を往き来していたということが、如何に青函連絡船が物流の大動脈を担っていたかを表しているね。

摩周丸の模型。 よく出来ている。

「おもてなし」の心だね。

時代を感じさせる制服たち。

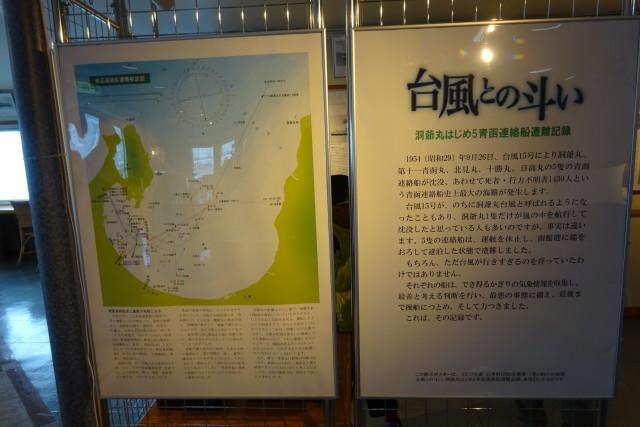

洞爺丸事故の解説パネル。 このときは、死者・行方不明者1,155名という最大の被害を出した洞爺丸以外にも第十一青函丸(乗員90名全滅)、北見丸(乗員70名殉職、不明者29名)、日高丸(乗員56名殉職、不明者2名)、十勝丸(乗員59名殉職)の5隻の青函連絡船が沈没している。

また沈没を免れた大雪丸や第十二青函丸の奮闘ぶりについても詳細な説明があった。

グリーン席と普通席に座って、在りし日の青函連絡船の記録映像を見ることができる。

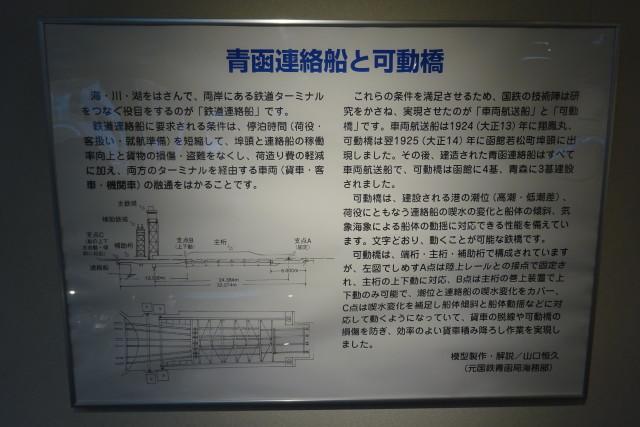

可動橋についての説明パネル。 鉄道連絡船を成立させるための技術にはいろいろあるが、何はなくとも可動橋がなければ実現しなかっただろう。

摩周丸ホール(多目的ホール)。 当時の二等船室を再現した座敷がある。

船のしくみ展示室。 ここにもたくさんの青函連絡船の模型があった。

展示室を抜けるとブリッジに出た。 船首方向を眺める。 函館山は雲の中。

ブリッジはやはり人気が高く見学者が多い。

この真ん中の子は特にテンション上がっていたようで、いろいろ機械を触っては走り回っていた。

通信室からブリッジにいるお母さんに「もしもーし、聞こえるー?」。

外に出てみたが雨風が強くて写真を撮るどころではない。

見学を終えて下船する。 GoogleMapsに「イカ広場」とあったので行ってみたのだが、特に何もなかった。 このモニュメントはイカが群れ合う様子を表しているらしい。 こういう無駄なことばかりやっているから三セクが潰れるんだよね。

横浜の山下公園と何が違うのか、よく考えた方がいいと思う。

外灯に立つウミネコ。 函館にはハトよりもたくさんいる。 近くに寄っても全然逃げない。

せっかくなので摩周丸と一緒に撮影。

恵山編へ続く